囿於侵港日軍對相關資料的系統性銷毀及港英政府有意無意的限制,香港學術界對日佔時期「慰安婦」制度缺乏本地的系統研究。加之戰後香港城市的快速發展,大量慰安所遺址等實體證據,已湮滅在城市發展的塵埃中。香港文匯報新聞調查部通過前人回憶錄或日記等零散的文字記錄和學者的研究成果,勉強拼湊出日軍於香港實行「慰安婦」制度的初步輪廓和所涉範圍。多名受訪專家學者和市民遊客接受香港文匯報訪問時均表示,希望兩地政府部門能夠抓住最後的窗口期,聯合香港與內地學術界力量,對相關項目進行專題系統研究和保護,以令後人能夠銘記發生在故土上的屈辱。 ●香港文匯報新聞調查部

「什麼?慰安所?沒聽說過喔。」便利店店員摸著微禿的頭,仔細打量記者手繪的地圖,「其康大廈?就是這裏?」記者收起地圖道謝,走出便利店,那店員跟出來,「你去那邊問問吧。」然後便回身在街角左右打量起了身後熟悉卻陌生的大廈。

百米謝斐道竟有四家慰安所

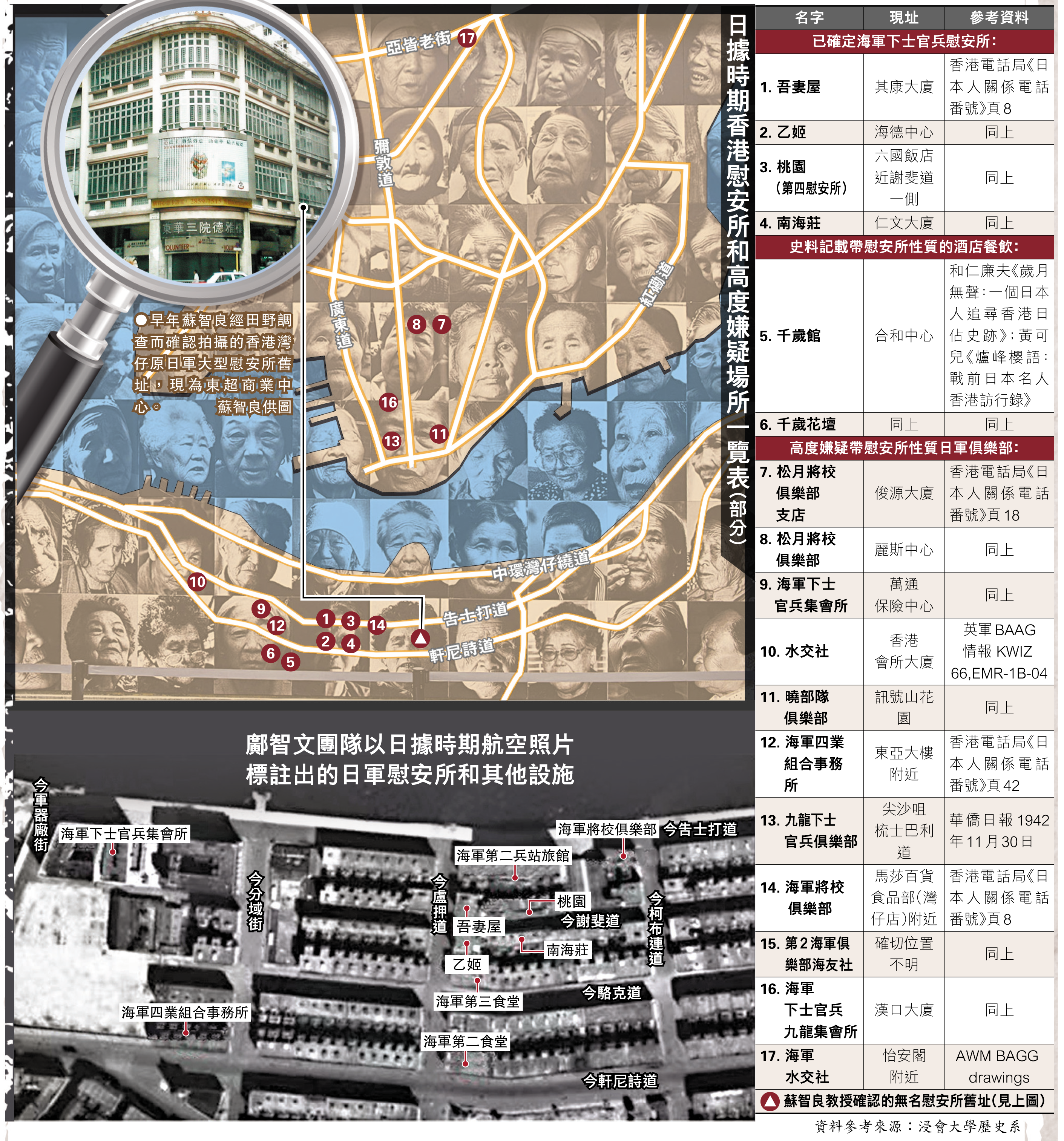

從事日佔香港空間史研究的浸大歷史系副教授鄺智文和他的團隊,早前上線了日佔香港的一些歷史建築的定位信息,其中就包括日軍慰安所和大量與之高度相關的俱樂部與酒店。記者所持的手繪地圖,便是根據其研究並證實的四個日軍慰安所:吾妻屋、乙姬、桃園和南海莊的現時位置。

由於戰後香港門牌重訂等原因,在查找現址時,這些建築日佔時期的門牌信息已不具參考性。香港文匯報記者根據經緯度等信息,確認了「吾妻屋」大約在現其康大廈;「乙姬」大約在一街之隔的海德中心;「桃園」大約在現六國酒店靠近謝斐道一側;「南海莊」則位於「桃園」對開的仁文大廈(現狀請掃二維碼)。這些依稀能看出曾經四層唐樓痕跡的建築,相距最遠不過百米。

鄺智文接受香港文匯報記者採訪時表示,上述含「慰安所」信息的數據庫,是其團隊根據不同類型數據,包括航空相片、地圖、電話簿、名人錄等已出版史料,以及檔案、情報記錄和戰後資料整合而成。被確認的慰安所,最直接的信息來源是香港電話局《日本人關係電話番號》記錄,他又翻查當年的航空照片、戰後街道圖及歷史資料,才確定了具體位置。

經確認慰安所並非全部

在鄺智文提供給香港文匯報的《日本人關係電話番號》數字影印文件中,「吾妻屋」與「南海莊」,被文字明確為「海軍下士官兵慰安所」,「乙姬」無特別標註。而「桃園」則被特別標註為「第四慰安所」,另據日佔香港史料信息,日在港駐軍以海軍和陸軍為主,但上述數字影印文件僅列有海軍慰安所登記條目,這便意味著,香港很可能還存在第一至第三慰安所,以及專供日本陸軍使用的慰安所。只是依目前史料,暫無法確定這些慰安所的位置與現狀。

鄺智文在回應香港文匯報提問時表示,上述四間慰安所均被列於「海軍下士官兵慰安所」總條目下,因此無特別標註的「乙姬」確定為「慰安所」無疑。此外,上海師範大學中國「慰安婦」問題研究中心主任蘇智良早年亦確認位於灣仔的東超商業中心亦是日佔時期慰安所舊址(見另稿),這使灣仔經學者確認的慰安所舊址增至五個。

「慰安」性質處所規模更大

由於相關建築在戰後幾經改建,記者不能從中估計出這些慰安所的規模。不過前養和醫院院長李樹芬在《香港外科醫生六十年回憶錄》中記載一些相關細節:一日路過灣仔的中華旅館,發現這是一間約有200名慰安婦、專供日軍士兵洩慾的慰安所。而在灣仔,還有專供日軍高級軍官的千歲館與千歲花壇等地。香港文匯報記者查詢史料了解到,千歲館戰後曾做同濟中學校舍,日佔時期是日本高級軍官娛樂休閒場所,日軍後來在千歲館旁又增建了千歲花壇。鄺智文教授團隊根據已掌握資料認為千歲館與千歲花壇對外名義是酒店與食肆。這也意味著,日軍在港所建「慰安所」並非只有明文登記於電話簿的「慰安所」一種形態。

記者翻查香港空間史研究數據發現,日佔時期,日軍於港島、九龍等地開設有數十家高度存疑有「慰安所」性質的軍方俱樂部或酒店(見表)。「很難精準說出本港慰安所及慰安區的具體數據。」鄺智文說,有不少舊報紙提及慰安區的大概位置,例如香港大學附近的南里、深水埗南昌街及桂林街一帶,「但不應該籠統地稱之為慰安區,因為裏面還有其他區分,有些建築是餐廳,南里說得很清楚就是提供性服務,深水埗沒有說得太清楚。」

評論